钱江潮在带来滔天骇浪和泥沙的同时,也带来了咸涩的海水,咸涩的海水带来了宝贵的盐资源,成就了这里的支柱产业—盐业的兴盛,由此产生了盐官地名。

5 0 0 0 余年前,于此地生息的良渚先民就在滩涂上发现了雪白的盐花。因盐花特别薄而收集不起多少,便将盐花连带泥沙一并刮了,置于水罐里溶化、沉淀而取其咸水用之,称之为“馀”(是古时海宁对“盐”之称谓)。

相传同时期, 江南有夙沙氏部落,“ 与鸟为友”, 以鸟为图腾, 山居而水行,饭稻食鱼而以舟为车,他们经常出没于今盐官镇南的浅海中,以捕鱼为生。因在海上经常看见海滩上一片白光闪烁,晴天见,阴雨天则不见,开始时疑为是神的显物,后来见得多了,便大着胆子走近观察,只见一片雪白的东西敷于泥沙之上,脚踩上去还会有印痕,用手指刮下一些入嘴即化,味道咸鲜,还明显有提神之功效,觉得这物肯定是好东西,于是便连同泥沙一起刮了去,经煮化沉淀,还真从陶罐底部发现了真正的盐。部落头人将这盐带到中原献给了黄帝,黄帝尝了,也感到这盐的神奇,于是封夙沙氏为“盐人之国”。

“盐人之国”的人经探索发现了可以从海边泥沙中淋得卤,再用卤烧煮能得到盐的办法,一下子到古盐官的滩涂上取盐的人就多了起来。人多了需要更多的淡水,为寻得淡水资源,他们一路北上,到了古浙江(武林水)边, 见当地人在稻田中劳作, 便派了两个会水的泅江过来与他们交流。得知了对方的意图, 善良的良渚居民, 便慷慨地提供了自己的领地, 接纳了这些外来人, 于是两处人合为一处, 共同生息。这就是当地相传的剡溪(今曹娥江)人与海宁良渚先民一起“煮海为盐”的史话传奇。

古盐官的盐业生产至秦汉时期已经具备了一定的规模。

“盐官”最初不是地名,也不是建制名,而是一个官名,意为“司盐之官”。西汉时,实行盐铁专卖,在盐铁产地分设盐官和铁官,进行管理。

公元前1 9 5 年,吴王刘濞在海盐县西南境内任命一位“盐官”,专管这里的盐业生产,这是盐官地名的起始点。到了公元2 2 3 年,海昌县就被易名为盐官县,这是盐官作为建制名的发端,此后盐官(县、州)之名一直沿用至元代天历元年(1328 年),历时1 1 0 6 年。

盐官素有“耕桑之地足以衣食,鱼盐之利足以资给”之称。盐业生产之发达,从现存地名中仍可窥见一斑,如老盐仓、大荆场、新仓、旧仓、黄湾等都是与盐有关的地方。

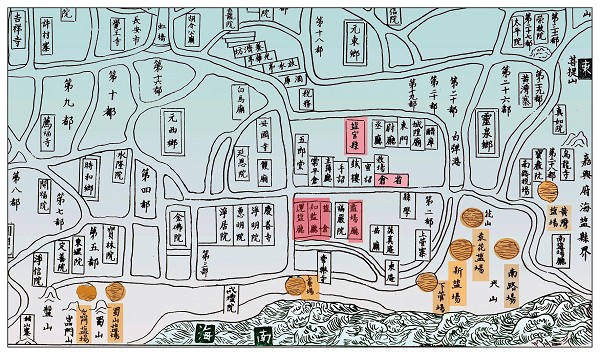

宋代四境(海宁盐场分布)图

隋开皇九年(5 8 9 年), 废钱塘, 设杭州府。在原古盐官盐场成立杭州场(总场),辖钱塘、汤村、岩门、蜀山、上管、下管、新路、西路、袁花、黄湾十场,除钱塘场外,其余九场均属盐官县。时杭州盐场是浙江三大盐场之首,而古盐官盐场所产盐占杭州盐场总产量的9 0 %。到唐初,盐官盐产量占全国海煮盐的7 5 %,居全国之首。唐中期,具有一定规模的盐场有4 座。宋代前期更是迅速翻倍,北宋太平兴国四年(9 7 9 年),海宁境内有蜀山、岩门、上管、下管、南路、袁花、黄湾、新兴盐场8 座,年产盐额达1 3 3 9 7 0 余石。至明代永乐十年(1 4 1 2 年),盐官地区年产盐达4 1 0 万公斤。

因盐官煮盐用的是铁盘,盐色泛青,“产盐白似雪”,属盐中的上品。南朝陶弘景在《神农本草经》里有“藏茧必用盐官盐”之说。北宋熙宁五年(1 0 7 2 年),官府曾把钱塘江边上的盐场按海水出盐率划分等级,是目前世界所存最早的海水含盐度资料。

在盐官建制的大部分时间内,盐业经济是当地封建课税的主要来源。因此,不但有“盐官”,还有“盐法”,在盐业生产与购销上形成了一套严格的管理体制。

盐属官府控制生产,按官产、官卖,历朝历代都立有盐法,对食盐的生产、流通有严格的控制。基本上属于官府垄断、商会专卖。往往官盐价超出盐场价几十倍。至盛唐时,盐税居全年赋税一半之多。大历十四年( 7 7 9 年),“宫闱、服饰、军饷、百官俸禄仰给于盐利”(《新唐书》刘晏传)。

“粮数斗换盐一斤”,真乃富了官府和盐商,苦了盐民百姓。

有垄断就有私贩,为了生活下去,盐民也只得偷着卖私盐,于是就有一些胆大包天之徒冒险干起了贩私盐的“行当”。他们拉帮结伙组成“盐帮”,都是些不要命的主,还敢以武力与官府抗衡。他们还有专职运输私盐的船,叫做“偷鸡豹”,而且私盐交易量非常大。

为防止私盐外运,官府在许村、长安、转塘(诸介桥)、黄冈等地设巡盐官兵,但还是堵不住这股“暗流涌动”。盐户有盐私卖,贩子有盐可贩,作为中间人的“盐帮”,把私盐整船整船保送过盐官上塘河,一直到达大运河,而流通至全国。

大概也是因为有了这股“暗流”带来的利益,“灶户” (煮盐的盐民被称为“灶户”或“亭户”)们的生产积极性才始终高涨。但到明朝时期就步入了衰落,这与明朝时实施的盐法有一定的关系。据说,明太祖朱元璋的部下,有私盐贩子出身,深谙其道。所以就有了针对之法:按片区划分,将相邻“灶户”们组成团,每团建中心仓库,规定“灶户”每天所产的盐,必须全部集中于中心仓库,称“团仓”。这样一来,就从源头上截住了私盐的出口,一定程度上也影响了盐民的生产积极性。

清袭明制,盐官盐业生产虽然没有发展,但始终维持,直至雍正四年(1 7 2 6 年),钱塘江入海口河道北移,沙地坍陷入海,盐业受到冲击,并逐步走向衰落。

|