“钱江潮”成因

说起“钱江潮”的成因,有一个民间传说。

说的是春秋战国时期,吴越相争。吴王夫差打败了越国,越王勾践表面向吴称臣,心中却有所不甘,他卧薪尝胆,忍辱负重,为的是有朝一日重拾江山。吴国功臣伍子胥对勾践此意有所察觉,便屡次进谏,让吴王不要听信勾践出兵伐齐,并杀了勾践,以绝后患。

闻听吴王夫差要讨伐齐国,伍子胥说:“不行。齐国与吴国,习俗不同,言语不通,即使我们得到齐国的土地也不能与齐人相处,得到齐国的百姓也不能役使。而吴国与越国接壤,道路相连,习俗一致,言语相通。我们得到越国的土地就能够与越人相处,得到越国的百姓就能够役使。吴国与越国势不两立,越国对于吴国如同心腹之疾,虽然没有发作,但它造成的伤害深重而且处于体内。而齐国对于吴国只是癣疥之疾,不愁治不好,况且也没什么妨害。如今舍弃越国而去讨伐齐国,这就像是担心虎患却去猎杀野猪一样,虽然打胜,但也不能除去后患。”太宰嚭说:“不能听信伍子胥的话。君王您的命令之所以在中原行不通,是因为齐、晋两国的原因。君主如果进攻齐国并战胜它,然后移兵直压晋国边境,晋国一定会俯首听命。这是君王一举而收服两个国家啊!这样,君王的命令一定会在中原各国得到推行。”夫差认为太宰嚭说得对,不听从伍子胥的话,而采用了太宰嚭的计谋。伍子胥说:“上天想要灭亡吴国的话,就让君主打胜仗吧;上天不想灭亡吴国的话,就让君主打不了胜仗。”说罢,伍子胥提起衣服,大步从朝廷中走了出去,说:“唉!吴国的朝堂一定要荆棘丛生了!”夫差兴兵伐齐,与齐军在艾陵交战,把齐军打得大败。回来以后就要杀伍子胥。

夫差赐剑于伍子胥让他自刎。“君让臣死,臣不得不死。”。一代名臣伍子胥就这么含冤离开了人世。吴王命人将其尸首装入皮囊,抛入钱塘江中。吴人怜之,立祠于江上,名曰“胥山”。

伍子胥死后9 年,越王勾践终得大夫文种等的力助,一举灭了吴国,终雪耻辱。夫差本人也被活捉。夫差临死时说:“死人如果有知的话,我有什么脸面在地下见伍子胥啊!”于是以巾盖脸自杀了。

但没想到的是,越王勾践也同样忠奸不分,听信谗言,迫使文种伏剑自刎。越人哀之,葬于重山。

据说, 文种葬后一年, 伍子胥从海上来,负了文种俱去,游夫于江海间。故,潮水之前扬波者为伍子胥,后重水者为文种。

两位功高震主的权相,虽然分居钱塘江两岸,各保其主,但下场是一样的悲惨,同恨同冤。他们将满腔的郁恨,化作滔天巨浪。每逢农历八月十八,一对忠魂乘“素车白马”,立于潮头,为复仇而掀起了钱塘怒潮,谓之“扬波雪愤”。

这一传说,也是杭州湾一带奉伍子胥为“潮神”的出处。

《史记·伍子胥列传》中提到,伍子胥死后,“吴人怜之,为立祠于江上”。

《越绝书》卷十四则说,伍子胥死后,吴王派人将他的尸体抛在大江口,“勇士执之,乃有遗响,发愤驰腾,气若奔马;威凌万物,归神大海;仿佛之间,音兆常在。后世称述,盖子胥水仙也”。

《吴越春秋》中,卷五“夫差内传”云,伍子胥死后,“因随流扬波,依潮来往,荡激崩岸”。卷十“勾践伐吴外传”则说,文种死后,“葬一年,伍子胥从海上穿山胁而持种去,与之俱浮于海。故前潮水潘侯者,伍子胥也;后重水者,大夫种也”。

传说只不过是传说。

关于钱塘潮的成因,今人已经有了科学的定论。一源自于天象,二源自于独特的地理环境,两者相加,“钱江潮”可谓天造地设的大自然的神奇造化。

先从天象说起。

受太阳与月亮的引力及地球自转离心力的影响,大海形成了潮汐现象,每天的潮起潮落,就如同大海每天要做的深呼吸,吐故纳新。

当地球、太阳、月亮运行到一条直线上时,太阳和月亮的引力合在一起,潮汐的力度要比平时猛烈得多。农历每个月的初一和十五,三个天体正好运行到同一条直线上,所以这两天前后就是大潮。东汉思想家王充在《论衡》中说:“涛之起也,随月盛衰,小大满损不齐同。”南北朝地理学家郦道元曾以简洁的笔墨描述钱塘潮:“涛水昼夜再来。来应时刻,常以月晦及望尤大。至二月八月最高,峨峨二丈有余。” 说的就是这个道理。

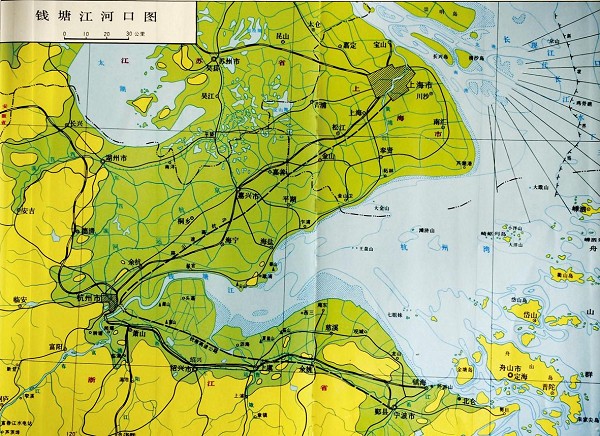

如此说来,江潮是大河出海口的一个普遍的自然现象。那为何独钱塘江潮会成为“天下独绝”呢?这还得归究于第二个成因:钱塘江入海口独特的地理环境。

钱塘江河口呈巨大的喇叭形:杭州湾口南北两岸相距约1 0 0 公里,至钱塘江口缩小到2 0 公里,再上至海宁盐官,仅为2 . 5 公里,如此近5 0 倍的距离差。加之江口遭遇巨大的“拦门沙坝”(沙坝由钱塘江水下沉沙堆积而形成,因钱塘江河口的潮势比上游水的流势要大近1 0 0 倍,所以涨潮时从外海带来的泥沙不断沉积,形成了一个庞大的、隆起的“沙坎堆积”,长达1 3 0 余公里)。起潮时,宽深的湾口,一下子吞进大量海水,由于江面迅速收缩变窄变浅,夺路而上的潮水来不及均匀上升,便后浪推前浪,一浪更比一浪高。同时,钱塘江水流受到阻挡,难于外泻,反作用于迎面而来的海潮,两力相对,后浪推前浪,层层巨浪相叠,形成潮头。

潮波至大夹山附近遇水下“ 拦门沙坝”, 潮水一涌而上, 掀起高耸惊人的巨涛,形成陡立的水墙,酿成初起的潮峰。潮势强度逐渐变大,时速达2 0 公里,并逆流西进,形成独特的涌潮奇观。

另据科学家研究认为:涌潮的产生还与河流里水流的速度跟潮波的速度比值有关,如果两者的速度相同或相近,势均力敌,就有利于涌潮的产生,如果两者的速度相差很远,虽有喇叭形河口,也不能形成涌潮。 还有,河口能形成涌潮,与它所处的位置的潮差大小有关。

由于杭州湾在东海的西岸,而东海的潮差,西岸比东岸大。太平洋的潮波由东北进入东海之后,在南下的过程中,受到地转偏向力的作用,向右偏移,使两岸潮差大于东岸。 杭州湾处在太平洋潮波东来直冲的地方,又是东海西岸潮差最大的方位,因此这里的涌潮现象就特别明显。

得天独厚的天时地利,齐聚钱塘江入海口,共同缔造了“钱江潮”的天下独绝。

有人不禁要问了,为何又会有钱塘潮“秋潮尤盛”之说,更有苏东坡的“八月十八潮,壮观天下无”的名句广传于世呢?

这是因为钱塘潮的成因中,还有一个因素是与季风有关。浙江沿海一带,夏秋之际,东南风盛行,而风向与潮波的涌进方向正好一致,所谓潮借风势,风助潮涌,推波助澜,潮势自然要比平日猛得多。所以“钱江潮”尤以“秋潮”为胜。

而“中秋节”正值农历的八月十五,这时,太阳、月亮与地球正好处在同一条直线上,对地球产生的引力最大,所以“中秋节”前后两三天,“钱江潮”潮势最为猛烈,往往潮头高达3 ~ 5 米,每秒钟推进速度可达1 0 多米,带来的海水有1 0 万到2 0 万吨之多。

每年的农历八月十八,即所谓的“潮神”生日,也是传统意义上的“观潮节”,海潮与人潮相聚,共同营造“八月十八”盛况空前的景象。

所以,才有了北宋诗人苏东坡咏赞“钱江秋潮”的千古绝唱:

八月十五夜,月色随处好。

不择茅檐与市楼,况我官居似蓬岛。

凤咮堂前野桔香,剑潭桥畔秋荷老。

八月十八潮,壮观天下无。

鲲鹏水击三千里,组练长驱十万夫。

红旗青盖互明灭,黑沙白浪相吞屠。

人生会合古难必,此景此行那两得。

愿君闻此添蜡烛,门外白袍如立鹄。

观潮之风最早盛于唐,南宋时尤甚。

据周密《武林旧事》所载:“浙江水潮,天下之伟观也。自既望至十八为最盛,方其远出海门,仅如银线,既而渐近,则玉城雪岭,际天而来。大声如雷霆,震撼激射,吞天沃日,势如雄豪。”

又据《钱塘候潮图》载:“八月十八独大,远观数百里,如素练横江,稍见潮头高数丈,卷云堆雪,混混浊浊,声如雷鼓,犹不足以形容之。”

世界上类似“钱江潮”涌潮的河流有多处,如南美的亚马孙河、北美的科罗拉多河、法国的塞纳河、英国的塞纹河、印度的呼格里河等。目前仅亚马孙河涌潮可与钱江潮相媲美,然其地处热带丛林之中,不利于观赏,故“钱江潮”景观就成了“天下之最”。

1 9 8 8 年,世界级长距离冲浪冠军—英国人斯图尔特·马修斯,雄心勃勃前来挑战“钱江潮”。他先是在盐官多次冲击均告失败,后改在上游的七堡段尝试,也未能成功。“钱江潮”不可预知的变数,令这位冲浪高手无可奈何,马修斯最终留下兴叹:“钱江潮,太厉害了!”抱憾而归。

|